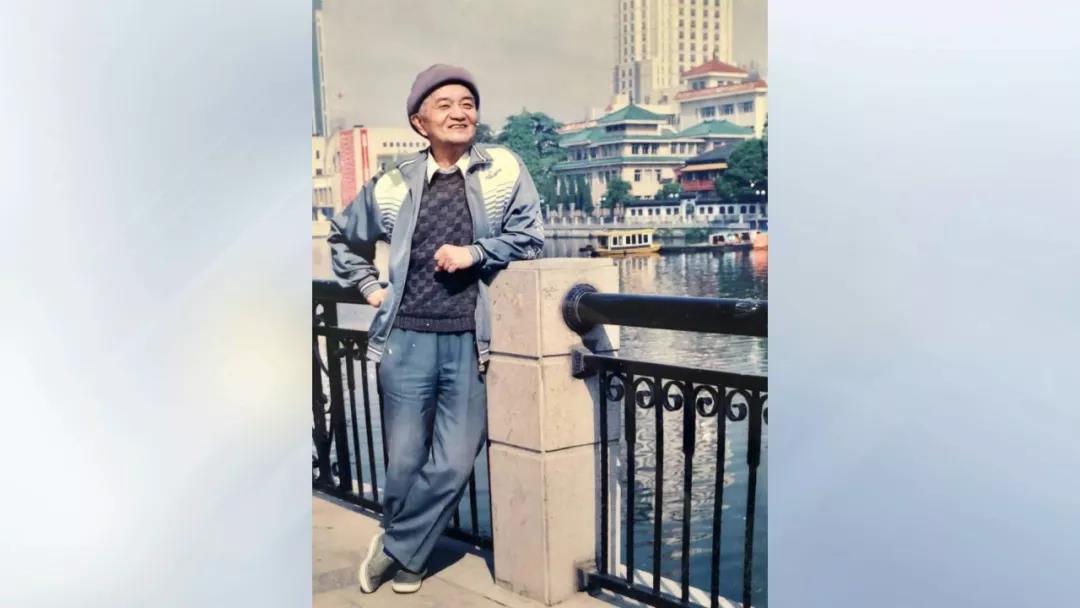

张效平生于1928年,是一位老军人,老党员。1945年就参加了新四军,打过抗日游击战。2019年11月28日5时20分,91岁的他因病医治无效,逝世。家人按照他生前的遗愿,无偿捐献出遗体和眼角膜。

张效平直到离世之时也从未让自己相濡以沫的老伴儿程珮芬知道他有捐献遗体这件事。“你哪怕平时和我开个玩笑说说,真到那时我也会心里好接受些,可忽然之间,你让我怎么能够接受呀!”程阿姨哭着对记者说。63年的不离不弃,相濡以沫,是谁,也过不了这个感情的结。但程阿姨在最终听到儿子张雷告诉他这件事后,作为中国最早的知识女性,她还是选择了尊重其丈夫的遗愿,为其完成捐献交接。

当记者走进这位老人的家时,同样,感受到的仍然是简朴,洁净得不带一丝浊气。60多平的老旧居民楼里,甚至除了电饭锅外没有一样像样的电器。除了几件老旧得像档案柜式的书橱外,客厅就只有几把椅子,一张小餐桌。而当记者在征询其儿子张雷同意后打开所有书橱想看看张老的遗物有哪些时,却被眼前的景象惊呆了,塞得满满的、满满的全是书!

张老的儿子张雷告诉记者:“父亲退下来后,除了看书外基本没有任何爱好。是一个典型的‘读书迷’”。而这些书,有关于时局政治方面的,也有关于反腐倡廉方面的,也有不少关于养生之道方面的书籍。

张效平与老伴儿程珮芬因为革命工作的需要,独生子张雷从10岁起,就被送到扬州的小姨家寄养,直到80年代初期才回到南通,一家人才算是正式团圆了。

“直到回到南通,我们才正真有了属于自己的小家,以前,我和效平心里都不知道家的滋味是什么样的,因为那时我们都在部队,那是个大家庭。”程阿姨告诉记者。

为什么父亲一直没告诉母亲捐献遗体的决定,儿子张雷告诉记者,其实,父亲只把这个决定告诉了他,并叫他不要告诉母亲,因为,父亲怕母亲年岁已高,接受不了。而事实上,母亲程珮芬的坚强,超出了他父亲的意料。

“我也是一名老党员了,我知道老头子一辈子都忠于党,忠于他对党的事业的执着追求。我们算是真正的革命夫妻。其实,效平的决定我是能理解的,这么多年的风风雨雨走过来,我不都还是没有反对他做的所有决定吗?”程阿姨深情地边回忆着边告诉记者。

张效平从未为自己的儿子张雷的成家立业动用过任何权利和关系。张雷只是一名普通得不能再普通的工人,经历过下岗,再就业。而实际上,在当时作为地方领导干部的张效平可能只要一个电话就能改变其儿子的前途,可,就连这么一个电话都没有为自己的儿子打过。

“父亲就是这样的人,人家有什么困难找到他,他会尽力去帮助解决,而对于我们自己,他反而不会。因为他一直教导我,他和母亲都是党的人,党和国家都已经给了他们这么好的待遇,和牺牲的那些战友相比,我们已经很幸福了,不能再去以权谋私。如果他这样做了,他这辈子都会觉得对不起那些为国牺牲的战友,一辈子都不会安宁。”张雷告诉记者。

“儿子不在时,老头总会对我说,我们这辈子最要感恩的是党和国家对我们的优越关怀,而愧疚的就是我们没有能给儿子一个优越的关怀。”程阿姨哽咽着向记者述说。其实看得出来,老俩口都觉得对儿子一直心存愧疚。

而儿子张雷虽然不是党员,但父亲捐献遗体为社会做出最后一次贡献的博爱壮举却深深地触动了他。他明白父亲曾经作为一名国家干部、一名老党员的最后抉择意味着什么。“我将来肯定也是走这条路的,也要无偿捐献。”张雷向记者表示:“父亲留给我们的遗产不只是书,还有一名共产党人的高尚情操和博爱奉献的人生真谛。”